Georg Behrens, Hannover

HIV und Diabetes mellitus

Die Diagnose des Diabetes mellitus Typ 2 orientiert sich bei HIV-Patienten eng an den bekannten Empfehlungen der WHO und ergibt sich bei bestätigten Nüchternblutzuckerwerten von ≥7 mmol/l (126 mg/dl) bzw. bei einem 2-Stunden OGTT Wert von ≥11,1 mmol/l (200 mg/dl). Von einer beeinträchtigten Glukosetoleranz muss man ausgehen, wenn die Nüchternblutzuckerwerte <7 mmol/l betragen und der 2-Stunden Wert im OGTT zwischen 7,8 (140 mg/dl) und 11,1 mmol/l liegt.

Eine sog. impaired fasting glucose (IFG) ist definiert als ein Nüchternglukosewert von 6,1 bis 6,9 mmol/l (110 bis 125 mg/dl) bei einem 2-Stunden Glukosewert im OGTT von unter 7,8 mm/l. Ein OGTT empfiehlt sich vor allem bei diesen Patienten mit einem Nüchternglukosewert von 6,1 bis 6,9 mmol/l, da dieser Test ein gutes Verfahren zu sein scheint, innerhalb dieser Risikogruppe Patienten mit einem manifesten Diabetes zu identifizieren.

Sowohl die Glukosetoleranzstörung als auch die gestörte Nüchternglukose (IFG) sind mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen verbunden. Das Risiko bei diesen Patienten, einen Diabetes zu entwickeln, ist 4-6fach erhöht. Deshalb ist es sinnvoll, diesen Patienten diätetische Anpassungen und körperliches Ausdauertraining zu empfehlen und weitere kardiovaskuläre Risikofaktoren zu identifizieren und ggf. zu behandeln.

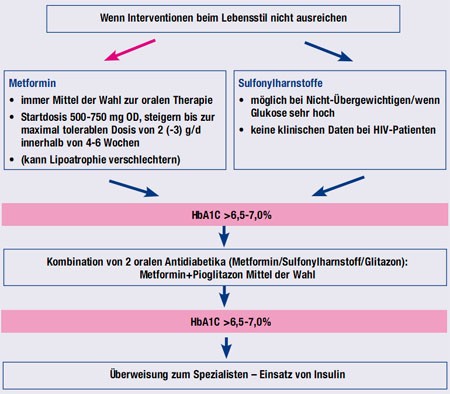

Abb. 1: Therapie des Diabetes

Modifizierte Therapie bei HIV

HIV-Patienten mit einem Diabetes mellitus sollten ihr Köpergewicht und Ernährung unter fachlicher Beratung anpassen und Ausdauertraining beginnen (Schulung, Ernährungstherapie, Steigerung der körperlichen Aktivität). Als erstes orales Medikament wird Metformin empfohlen, dass mit 500-750 mg/Tag begonnen und ggf. auf 2(-3) g/Tag innerhalb von 4-6 Wochen gesteigert werden kann. Bei Metformin ist jedoch zu berücksichtigen, dass es ggf. eine Lipoatrophie verschlimmern kann, weshalb bei lipoatrophen Patienten einige Experten Pioglitazon bevorzugt empfehlen. Sulfonylharnstoffe sollten bei normalgewichtigen Diabetikern berücksichtig werden oder wenn die Blutglu-kose besonders hoch ist. Es gibt jedoch keine systemischen Untersuchungen mit dieser Medikamentengruppe bei HIV-Patienten.

| Nüchternglukose mmol/l (mg/dl)1 | Oraler Glukosetoleranztest (OGTT) 2h-Wert mmol/l (mg/dl)2 | |

|---|---|---|

| Diabetes | ≥7,0 (126) oder | ≥11,1 (200) |

| Gestörte Glukosetoleranz | <7,0 (126) und | 7,8-11,0 (140-199) |

| Gestörte Nüchternglukose | 6,1-6,9 (110-125) und | <7,8 (140) |

| 1 Ein abnormer Befund sollte wiederholt werden bevor die Diagnose gestellt wird 2 wird empfohlen bei Patienten mit Nüchternglukose von 6,1-6,9 mmol/l (110-125 mg/dl), da so Patienten mit manifestem Diabetes identifiziert werden können. Eine gestörte Glukosetoleranz wie auch Nüchternglukose erhöhen die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität und auch das Risiko eines Diabetes um das 4-6fache. Diese Patienten sollten hinsichtlich Lebensstil beraten werden. Die kardiovaskulären Risikofaktoren sollten evaluiert und behandelt werden |

||

Diagnostische Kriterien nach WHO und International Diabetes Federation (2005)

Ziel ist eine medikamentöse Einstellung der HbA1c <6,5-7%. Sollte dies unter den o.g. Medikamenten nicht erreicht werden, empfiehlt sich für HIV-Patienten vor allem die Kombination von Metformin mit Pioglitazon. Letzteres hat gegenüber Rosiglitazon ein vorteilhafteres Nebenwirkungsspektrum. Alternativ können Zweifachkombinationen von Metformin/Sulfonyharnstoff/Glitazon zum Einsatz kommen. Ist auch unter diesen Kombinationen keine Senkung der HbA1c Werte unter 6,5-7% zu erreichen, sollte ein Spezialist konsultiert werden und ggf. Insulin zum Einsatz kommen.

Prinzipiell sind bei diabetischen HIV-Patienten folgenden Maßnahmen zu berücksichtigen bzw. Therapieziele anzustreben: HbA1c <6,5-7% ohne Hypoglykämien, Nüchternglukosewerte bei 4-6 mmol/l (73-110 mg/dl); normwertige Blutfett- und Blutdruckwerte (<130/80 mmHg). ASS (75-150 mg/Tag) bei Patienten mit weiteren kardiovaskulären Risikofaktoren berücksichtigen, Untersuchungen auf Nephropathie, Polyneuropathie und Retinopathie durchführen und Konsultation eines Diabetologen erwägen.

Kommentar

Die Palette der empfohlenen medikamentösen Therapie des Typ 2 Diabetes bei HIV-Patienten ist nach den europäischen Empfehlungen deutlich eingeschränkt gegenüber z.B. den deutschen Empfehlungen bei seronegativen Diabetikern. Dies liegt vor allem daran, dass es keine Daten jenseits von Metformin und Glitazonen bei HIV-Patienten gibt. Darüber hinaus begründen sich die existierenden Daten vor allem auf Untersuchungen bei HIV-Patienten mit Fettverteilungsstörungen, weshalb nicht immer die Senkung der Blutglukose, sondern eher Aspekte der Lipodystrophie im Vordergrund standen. Bei Metformin ist die Laktatazidose als Komplikation zu bedenken, die jedoch bei Berücksichtigung der Kontraindikationen für das Medikament auch bei HIV-Patienten nicht höher als sonst zu erwarten ist. Im Einzelfall sind nachteilige Medikamenteninteraktionen nicht ausgeschlossen (z.B. kann Rosiglitazon die Spiegel von Nevirapin senken) und erfordern einen etwas sorgsameren Blick auf die HIV-Therapie. Prinzipiell ist eine andere medikamentöse Behandlung (Acarbose, DPP4-Inhibitor, Exenatide) z.B. in Kombination mit Metformin in Abstimmung mit einem Spezialisten. Dies ist vor allem bei Unverträglichkeiten gegenüber Metformin oder Glitazonen zu berücksichtigen. Hierzu fehlen jedoch Erfahrungen zu Sicherheit, Medikamenteninteraktionen und Wirksamkeit bei HIV-Patienten und das wird wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben. Im Gegensatz dazu ist zu erwarten, dass die bevorzugte Berücksichtigung von Pioglitazon gegenüber Metformin bei lipoatrophen Patienten durch weitere Daten untermauert werden wird.

Diese Seite weiter empfehlen

Diese Seite weiter empfehlen