Hypertonie – Leitlinien der deutschen Hypertonieliga

Die Leitlinien der Deutschen Hochdruckliga wurden 2008 verfasst auf dem Boden der aktuellen Leitlinien der European Society of Hypertension (ESH) und der European Society of Cardiology (ESC). Im Mittelpunkt der Empfehlungen steht das kardiovaskuläre Gesamtrisiko des Patienten. Dies ist sowohl bei der Indikation zur Therapie als auch bei der Auswahl der Medikation zu berücksichtigen, wobei auch die Behandlung von älteren Patienten sinnvoll ist.

Der enge lineare Zusammenhang zwischen Höhe des Blutdrucks und kardiovaskulärem Risiko macht jede numerische Definition und Klassifikation der Hypertonie willkürlich. Daher sollte die Hypertonie als Blutdruckhöhe definiert werden, ab welcher Diagnostik und Behandlung für den Patienten von Vorteil sind. Dementsprechend ist ein hoch normaler Blutdruck (Tab. 1) bei Patienten mit einem hohen kardiovaskulären Risiko bereits als Hypertonie zu bewerten, während er bei Patienten mit einem niedrigen Risikoprofil noch akzeptabel ist.

| Kategorie | Systolisch | Diastolisch |

|---|---|---|

| Optimal |

<120 |

<80 |

| Normal |

120-129 |

80-84 |

| Hoch normal |

130-139 |

85-89 |

| Grad 1 Hypertonie (leicht) |

140-159 |

90-99 |

| Grad 2 Hypertonie (mittelschwer) |

160-179 |

100-109 |

| Grad 3 Hypertonie (schwer) |

≥180 |

≥110 |

| Isolierte systolische Hypertonie | ≥140 |

<90 |

Tab. 1: Definitionen und Klassifikation der Blutdruckwerte (mmHg)

Therapie

Die Leitlinien für den Beginn einer antihypertensiven Behandlung basieren vorwiegend auf zwei Kriterien:

- Der Höhe des systolischen und diastolischen Blutdrucks (Tab. 1)

- Dem kardiovaskulären Gesamtrisiko des Patienten (Abb. 1)

Das Hauptziel bei der Behandlung von Hypertonikern ist die Reduktion des kardiovaskulären Gesamtrisikos. Dies erfordert sowohl die Senkung des Blutdrucks als auch die Therapie aller zusätzlicher Risikofaktoren. Bei allen Hypertonikern sollte der Blutdruck mindestens auf Werte <140/90 mmHg gesenkt werden. Bei Diabetikern und Hypertonikern mit hohem kardiovaskulären Risiko liegt der Zielwert <130/80. Bei Patienten mit Niereninsuffizienz und einer Proteinurie >1g/d wird ein Zielblutdruck <125/75 mmHg als erforderlich angesehen.

| Andere Risikofaktoren und Krankheitsgeschichte |

Normal SBD 120-129 oder DBD 80-84 mmHg |

Hoch normal SBD 130-139 oder DBD 85-89 mmHg |

Grad 1 SBD 140-159 oder DBD 90-99 mmHG |

Grad 2 SBD 160-179 oder DBD 100-109 mmHg |

Grad 3 SBD .180 oder DBD .110 mmHg |

|---|---|---|---|---|---|

| Keine anderen Risikofaktoren | Durchschnittliches Risiko | Durchschnittliches Risiko | Leicht erhöhtes Risiko | Mäßig erhöhtes Risik | Stark erhöhtes Risiko |

| 1-2 Risikofaktoren | Leicht erhöhtes Risiko | Leicht erhöhtes Risiko | Mäßig erhöhtes Risiko | Mäßig erhöhtes Risiko | Sehr stark erhöhtes Risiko |

| 3 oder mehr Risikofaktoren oder Endorganschäden oder DM oder MS |

Mäßig erhöhtes Risiko | Stark erhöhtes Risiko | Stark erhöhtes Risiko | Stark erhöhtes Risiko | Sehr stark erhöhtes Risiko |

| Klinisch manifeste kardiovaskuläre Erkrankung | Sehr stark erhöhtes Risiko |

Sehr stark erhöhtes Risiko |

Sehr stark erhöhtes Risiko |

Sehr stark erhöhtes Risiko |

Sehr stark erhöhtes Risiko |

| SBD = systolischer Blutdruck; DBD = diastolischer Blutdruck. Der Begriff „erhöht“

bedeutet, dass das Risiko höher als durchschnittlich ist. DM = Diabetes mellitus, MS = Metabolisches Syndrom |

|||||

Abb. 1: Kardiovaskuläres Gesamtrisiko

Bei der Therapie kommen fünf Gruppen zum Einsatz: Thiaziddiuretika (ebenso Chlorthalidon und Indapamid), Beta-Blocker, Calciumantagonisten, ACE-Inhibitoren und AT1-Antagonisten. Die Wahl des richtigen Antihypertensivums richtet sich nach den individuellen Besonderheiten des Patienten (Tab. 2). Einmal tägliche Regime sind zu bevorzugen. Die Wirksamkeit sollte durch eine Blutdruckmessung morgens vor der ersten Medikamenteneinnahme oder eine Langzeitmessung kontrolliert werden.

| Gruppe | Vorteil / einsetzen bei |

Nachteil / nicht einsetzen bei |

|---|---|---|

| Thiaziddiuretika |

Herzinsuffizienz |

Hypokaliämie, Hyperurikämie, Diabetes, metabolischem Syndrom |

| Beta-Blocker |

Koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen |

Asthma bronchiale, AV-Block II oder III , Diabetes mellitus,

metabolischem Syndrom |

| Calciumantagonisten |

Stabile Angina pectoris |

AV-Block (Nicht-Dihydropyridine), Ödeme (Dihydropyridine), instabile

Angina pectoris, akuter Herzinfarkt (erste vier Wochen) |

| ACE-Inhibitoren |

Herzinsuffizienz, Zustand nach Herzinfarkt, diabetische

Nephropathie |

Schwangerschaft, Hyperkaliämie, beidseitigen Nierenarterienstenosen |

| AT1-Antagonisten |

Herzinsuffizienz, Zustand nach Herzinfarkt, diabetische Nephropathie,

Unverträglichkeit von ACE-Inhibitoren |

Schwangerschaft, Hyperkaliämie, beidseitigen Nierenarterienstenosen |

Tab. 2: Empfehlungen zum praktischen Vorgehen: Differentialtherapeutische Überlegungen beim Einsatz von Antihypertensiva

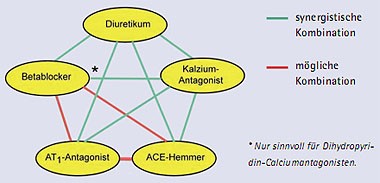

Bei Patienten mit Hypertonie – Grad 2 oder 3 – oder bei einem hohen kardiovaskulären Risiko sollte eine primäre Kombinationstherapie erwogen werden. Bei Hypertonikern mit mäßig erhöhtem Risiko und insbesondere bei älteren Patienten sollte die Blutdrucksenkung schrittweise über mehrere Wochen erfolgen. Bei der Kombinationstherapie haben sich folgende Kombinationen als effizient und gut verträglich herausgestellt:

- Diuretika und ACE-Inhibitoren bzw. AT1-Antagonisten

- Dihydropyridin-Calciumantagonisten und Beta-Blocker

- Calciumantagonisten und ACE-Inhibitoren bzw. AT1-Antagonisten

- Calciumantagonisten und Diuretika

- Beta-Blocker und Diuretika

Abb. 2: Kombinationen unterschiedlicher Gruppen von Antihypertensiva.

Synergistische Kombinationen sind

durch grüne Linien, mögliche Kombinationen durch rote Linien gekennzeichnet

Für Dreierkombinationen kommen insbesondere in Frage:

- Diuretikum + ACE-Inhibitor + Calcium-Antagonist

- Diuretikum + AT1-Antagonist + Calcium-Antagonist

- Diuretikum + Beta-Blocker + Vasodilatator*

- Diuretikum + zentrales Antisympathikotonikum + Vasodilatator*

- hier subsummiert: Calciumantagonisten, ACE-Hemmer, AT1-Antagonisten, Alpha 1-Blocker, Dihydralazin

Ältere Patienten

Auch bei Patienten über 60 Jahre vermindert die Behandlung der systolisch/diastolen sowie der isoliert systolischen Hypertonie die Gesamtletalität deutlich. Der Zielblutdruck liegt (wie bei Jüngeren) bei <140/90 mmHg, bei über 80jährigen bei <150/80 mmHg. Die Blutdrucksenkung sollte langsam erfolgen wegen der erhöhten Gefahr von Nebenwirkungen, insbesondere von orthostatischem Blutdruckabfall. RP

Diese Seite weiter empfehlen

Diese Seite weiter empfehlen