Siegfried Schwarze, Berlin

ART der Zukunft „Long Acting“ – The Next Big Thing?

© fRamona Pauli

Depotformulierungen sind im Kommen. Die ersten Präparate werden in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen und viele weitere Systeme sind in der Entwicklung. Noch sind allerdings einige wichtige Fragen offen. Sind diese beantwortet, gehört den langwirksamen Systemen die Zukunft.

So gibt es beispielsweise zur Behandlung von Schmerzen oder Parkinson-Symptomen Depotpflaster, aber diese eignen sich nur, wenn Mengen im Mikrogrammbereich bis allenfalls wenige Milligramm abgegeben werden sollen und auch dann reichen diese Depots gerade einmal wenige Tage. Bei HIV-Medikamenten sind derzeit noch ganz andere Mengen üblich. Selbst wenn man von Proteasehemmern absieht, die oft Mengen im Grammbereich pro Tag erfordern, sind es doch immer einige zig Milligramm, die für eine zuverlässige Wirkung gebraucht werden. Doch auch dafür findet die Wissenschaft Lösungen: Depotspritzen, Implantate und Formulierungen, die einige Tage im Magen verweilen können, werden derzeit erprobt.

Sobald man Menschen mit HIV von Depotspritzen erzählt, die nur alle vier bis acht Wochen gegeben werden müssen, blickt man in große, ungläubige Äuglein: Nicht mehr jeden Tag an die Pillen denken müssen, ohne Pillen in den Urlaub fahren können, diskrete Behandlung ohne Pillen, nicht mehr ständig an HIV erinnert werden, so die am häufigsten genannten Erwartungen.

Schmerzvoller Start

Abb. 1 Depotspritzen zur Behandlung der HIV-Infektion sind der erste Schritt zu „long acting“ Therapien

Leider ist es nicht ganz so einfach. Wenn man erwähnt, dass in den Studien praktisch alle Teilnehmer über „injection site reactions“, vor allem über Schmerzen an der Einstichstelle berichten, nimmt die Euphorie schnell ab. Ein Studienteilnehmer meinte trocken „pferdetrittartig für drei Tage“. Derzeit sind es außerdem auch noch zwei Spritzen: Für jeden Wirkstoff (Cabotegravir/Rilpivirin) eine eigene Spritze. Möglicherweise kann man diese Probleme durch die Zugabe von Lokalanästhetika bis zur Markteinführung noch in den Griff bekommen, aber es gibt noch andere Schwierigkeiten (Abb. 1).

Rein leichter als raus

Bevor

die erste Depotspritze gegeben werden darf, muss es eine orale

Einleitungsphase geben, denn Allergien oder

Überempfindlichkeitsreaktionen müssen ausgeschlossen werden. Pillen

kann man von einem Tag auf den anderen absetzen, aber wenn die

Injektion einmal gesetzt ist, sind die Wirkstoffe für lange Zeit im

Körper. Noch ist nicht wirklich klar, wie lange diese

„Sicherheits-Phase“ sein muss. Einen Monat? Drei? Sechs? Wann

kann man das Auftreten von möglicherweise problematischen Reaktionen

sicher ausschließen? Man weiß, dass zum Beispiel durch virale

Infektionen Autoimmunreaktionen ausgelöst werden können. Ist so

etwas auch bei „long acting“ Formulierungen denkbar? Also, dass

der Patient das Präparat zunächst verträgt, aber durch einen

Stimulus von außen plötzlich eine Unverträglichkeit entwickelt?

Diese Fragen sind noch nicht geklärt. Man stelle sich nur vor, eine

Nebenwirkung wie z.B. ein Stevens-Johnson-Syndrom tritt eine Woche

nach einer Injektion auf und man hat keine Möglichkeit, die

auslösende Substanz

kurzfristig aus dem Körper zu bekommen.

Plötzlich neue Mitspieler

Glücklicherweise haben die derzeit untersuchten Substanzen Cabotegravir und Rilpivirin ein geringes Interaktionspotenzial. Aber was macht man, wenn der Patient auf Grund einer medizinischen Intervention oder einer neu auftretenden Erkrankung plötzlich ein Präparat bekommen soll, das doch Wechselwirkungen hat (oder synergistische Nebenwirkungen – man denke nur an die QT-Zeit-Verlängerung durch Rilpivirin). Das Depotpräparat bekommt man erstmal nicht aus dem Körper. Hier fehlen tatsächlich noch die praktischen Erfahrungen. Übrigens wissen wir auch noch nicht, ob die Substanzen (vor allem Rilpivirin) bei längerer Gabe nicht kumulieren. Erste Daten deuten in die Richtung; die Spiegel von Rilpivirin wurden in den Studien mit zunehmenden Gaben tendenziell höher. Um dies zu vermeiden, könnte man zwar die applizierte Dosis verringern, doch das müsste individuell auf der Basis von Plasmaspiegelbestimmungen geschehen. Damit ist ein Teil der Bequemlichkeit dahin und billiger wird es dadurch auch nicht.

Vorwärts immer, rückwärts nimmer?

Kinder und Frauen zuletzt?

Zwei Bereiche, die in der Entwicklung neuer Medikamente immer noch stiefmütterlich behandelt werden, sind Kinder und Frauen. Einerseits könnten „long acting“ Formulierungen gerade bei der Behandlung von Kindern viel Entlastung bringen, denn die tägliche Gabe von Tabletten stellt im Kleinkindesalter und später noch einmal in der Pubertät eine echte Herausforderung dar, doch wie soll man die Dosis individuell gestalten? Wieder wären Plasmaspiegelbestimmungen die beste, aber auch aufwändigste Methode. Bei Frauen hingegen ist noch völlig unklar, ob sich geschlechtsspezifische Unterschiede auf die Behandlung auswirken bzw. ob sich die Behandlung selbst auf frauenrelevante Bereiche (Verhütung, Menstruation, Laktation, Wechseljahre) auswirkt. Gleichzeitig gibt es aber bei Frauen schon Erfahrungen zu Depotpräparaten zur Empfängnisverhütung. Nicht nur als Depotspritzen, sondern auch als Implantate, die die Wirkstoffe über einen noch längeren Zeitraum als die Spritzen freisetzen können. Lassen sich diese mit HIV-Depotpräparaten kombinieren und wenn ja, wie?

Aber nicht nur beim Beginn einer Behandlung, auch beim Absetzen gibt es einiges zu beachten: Durch die lange Halbwertszeit bleiben nach dem Absetzen noch mehrere Monate, unter Umständen bis zu einem Jahr wirksame Serumspiegel messbar. Dies spielt eine besondere Rolle, wenn Depotformulierungen für die PrEP eingesetzt werden. Denn es ist eine Situation denkbar, wo die Wirkstoffspiegel bereits zu niedrig sind, um eine HIV-Infektion verhindern zu können, aber ausreichend für eine Resistenzentwicklung. Eine frische HIV-Infektion mit Viren, die bereits gegen moderne NNRTI und Integrasehemmer resistent sind, könnte die wenig erstrebenswerte Konsequenz sein. Gerade auch, weil es bei diesen Substanzen weitgehende Kreuzresistenzen gibt. Hier müssen dringend Strategien entwickelt werden, wie man mit solchen Situationen umgeht.

Doch auch bei der Therapie der HIV-Infektion kann das Ab- bzw. Umsetzen der Therapie umständlich werden: Angenommen, man will von der Depotspritze zurück zur Behandlung mit Pillen wechseln. Wie soll das gehen? Ab dem regulären Spritzentermin einfach wieder Pillen schlucken? Dann könnte es für einige Zeit zur Überdosierung kommen, was möglicherweise Konsequenzen hat (z.B. QT-Zeit-Verlängerung). Das sicherste wäre wohl eine individuell angepasste Dosierung mit Kontrolle der Plasmaspiegel, was aber allerdings ziemlich aufwändig wäre.

Gelobt sei, was hart ...

Sicherlich wird es Patienten geben, die langfristig Depotspritzen haben möchten. Doch wie verkraftet das Muskelgewebe diese vielen Injektionen? Hier werden Erinnerungen an den Fusionshemmer T-20 (Fuzeon®) wach, der zwar subkutan gespritzt wurde, aber auch „injection site reactions“ verursacht hat. Solche Reaktionen haben vermutlich auch eine entzündliche Komponente und könnten langfristig zu Narben oder verhärteten Stellen im Muskel führen. Werden wir in einigen Jahren also den „Knubbel-Po“ als neue Nebenwirkung beklagen? Was ist, wenn mehrfach in die selbe Stelle injiziert wird? Was, wenn andere Präparate in diese Stellen injiziert werden?

Praxistauglich?

Die ganz praktischen Konsequenzen dürfen also nicht vernachlässigt werden. Wo wir gerade dabei sind: Was bedeutet es eigentlich, wenn man „alle vier Wochen“ (oder alle acht) eine Spritze bekommen soll. Wie genau muss man da sein? Was, wenn man zu diesem Termin gerade im Urlaub ist? Gehen auch zwei Tage früher? Oder drei Tage später? Wo liegt die Grenze? Möglicherweise entwickelt die Industrie auch Autoinjektoren, so dass man die Injektion nach einer Einweisung selbst durchführen kann (T-20 lässt grüßen). Beim Reisen müsste man dann die entsprechenden ärztlichen Dokumente mitführen, denn die Grenzkontrolleure einiger Staaten sehen es gar nicht gern, wenn man mit Injektionsbesteck reist (und aus Sicherheitsgründen gehören Medikamente eben ins Handgepäck). Schon ist der vermeintliche Vorteil der diskreten Verabreichung wieder dahin – zumindest bei längeren Reisen oder Auslandsaufenthalten.

Zukunftsmusik

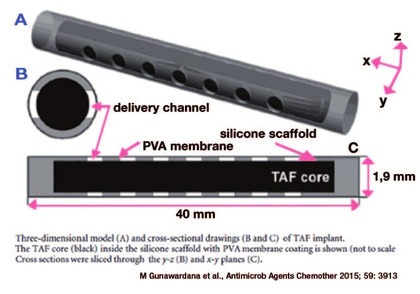

Abb. 2 Implantate sind eine mögliche Alternative zu Injektionen – mit ganz eigenen Vor- und Nachteilen

Depotspritzen werden bereits in Phase- 3-Studien geprüft, d.h. sie werden in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen. Noch am Anfang der Entwicklung (zumindest im HIV-Bereich) stehen Implantate, die Wirkstoffe langsam freisetzen. Sie haben den Vorteil, dass sie bei Bedarf relativ einfach entfernt werden können (Abb. 2). Aber auch hier sind Probleme denkbar: Was, wenn ein Implantat bei einem Unfall beschädigt wird und zu viel/zu wenig Wirkstoff freisetzt? Solange man es bemerkt, kann man das Implantat schnell ersetzen, aber was, wenn es nicht bemerkt wird und es über längere Zeit zu hohen oder niedrigen Wirkstoffmengen kommt?

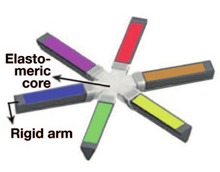

Eine

weitere Entwicklung ist die „Wochenpille“. Das System besteht aus

sechs Polymerstäbchen, die an einem Ende

zu einer Art Stern

verbunden sind (Abb. 3).

Abb. 3 Stern

Die verschiedenen Arme bestehen aus unterschiedlichen Polymeren mit unterschiedlicher Zersetzungsgeschwindigkeit. Damit wird eine relativ gleichmäßige Wirkstofffreisetzung über einen Zeitraum von etwa einer Woche garantiert. Zusammengefaltet passt dieses System in eine Kapsel, die sich oral verabreichen lässt. In der Tiermedizin wird das System bereits verwendet (zur Gabe von Antiparasitika). Im HIV-Bereich wird es derzeit im Tiermodell mit den Wirkstoffen Dolutegravir, Rilpivirin und Cabotegravir erprobt. Tenofovir eignet sich nicht, da es im Magenmilieu nicht stabil genug ist, um länger als ein paar Stunden dort zu verweilen. Außerdem eignet sich das System nur für Wirkstoffe, bei denen maximal 50 mg/Tag benötigt werden, sonst wird es zu groß für eine orale Einnahme.

Der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen

Alles in allem stehen wir mit den langwirksamen Formulierungen erst am Anfang. Der erste Schritt ist getan, doch wir müssen noch eine Menge lernen (oder besser vorher in Studien abklären) damit sie wirklich zur einer Optimierung der Behandlung (und der Prävention) führen können. Das Potenzial jedenfalls ist groß: Man stelle sich ein PrEP-Implantat vor, dass nur einmal im Jahr erneuert werden muss! Oder eine HIV-Therapie, die nur alle sechs Monate verabreicht wird. Bis dahin ist es sicherlich noch ein weiter Weg, aber es lohnt sich, ihn zu gehen.

Diese Seite weiter empfehlen

Diese Seite weiter empfehlen