Steffen Heger, Köln

Adhärenz und HIV: Die Rolle der Beziehung

Bei Menschen mit HIV hängt die Lebenserwartung vor allem von zwei Faktoren ab: Rechtzeitiger Behandlungsbeginn und ausreichende Adhärenz. Non-Adhärenz ist der wichtigste Grund für ein Versagen der antiretroviralen Medikation und für eine erhöhte Mortalität. Darüber hinaus steigt bei sexuell aktiven Patient:innen das Transmissionsrisiko. Auch die Wirksamkeit der PrEP hängt in erster Linie von der Adhärenz ab. (Bogner 2012, Hoffmann 2022, Trickey et al. 2023, Wood et al. 2003, Protiere et al. 2023).

Bedeutung

Adhärenzprobleme sind bei HIV wie bei anderen chronischen Erkrankungen eher die Regel als die Ausnahme (WHO 2003). Die Adhärenz wird häufig überschätzt. Andererseits gelingt es aber nicht wenigen Personen, über lange Zeiträume in hohem Maß adhärent zu bleiben (Cambiano et al. 2010).

Während man bei Patient:innen mit arterieller Hypertonie, Diabetes mellitus und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen nach einer vorübergehenden Phase der Non-Adhärenz gewissermaßen den Reset-Knopf drücken und wieder von vorn anfangen kann, drohen bei Menschen mit HIV unter Umständen irreversible Folgen, z.B. wenn sich zwischenzeitlich Resistenzen entwickelt haben. Auch wenn die Anforderungen an die Adhärenz durch den Einsatz von Substanzen mit hoher Resistenzbarriere nicht mehr so hoch sind wie früher, ist eine zuverlässige Medikamenteneinnahme mit längerem Überleben assoziiert (Bogner 2012, Hoffmann 2022).

Die WHO hält die Förderung der Adhärenz für effektiver als die Entwicklung neuer Therapieansätze (Gehring und Messner 2017). Das Thema wurde und wird viel beforscht. Wesentliche Einflussfaktoren sind daher gut bekannt. Eine praxisorientierte Zusammenfassung geben Hahn und Roll (2020).

|

Patientenbezogene Faktoren: Angst vor Nebenwirkungen, Vergesslichkeit, |

|

Krankheitsbedingte Faktoren: Schwere der Symptome, Progressionsrate, Komorbidität

(Depression, Alkohol-, Drogenabhängigkeit), Verfügbarkeit wirksamer |

|

Therapiebezogene Faktoren: Komplexität der Therapie, Dauer der Behandlung, |

|

Gesundheitssystembezogene Faktoren: Vertrauen zur/zum Ärzt:in und medizinischem Personal, Systemkapazität, Aufklärung der/des Patient:in |

|

Sozioökonomische Faktoren: Bildungsniveau, finanzielle Situation, Alter, soziale |

Tab. 1 Faktoren mit Einfluss auf die Adhärenz (WHO 2003, Hahn und Roll 2020)

Einflussfaktoren

Man kann „harte“, teilweise objektiv messbare und einer praktischen Intervention zugängliche, von „weichen“ Faktoren unterscheiden. Die „weichen“ Faktoren erschließen sich häufig nicht auf den ersten Blick. Sie zu erkennen und zu verändern, erfordert psychosomatische Grundkompetenzen, wie sie im Rahmen der „Psychosomatischen Grundversorgung“, insbesondere in Balintgruppen, erworben werden können. Eine Übersicht über fünf Dimensionen von Faktoren, welche die Adhärenz beeinflussen, findet sich in Tabelle 1.

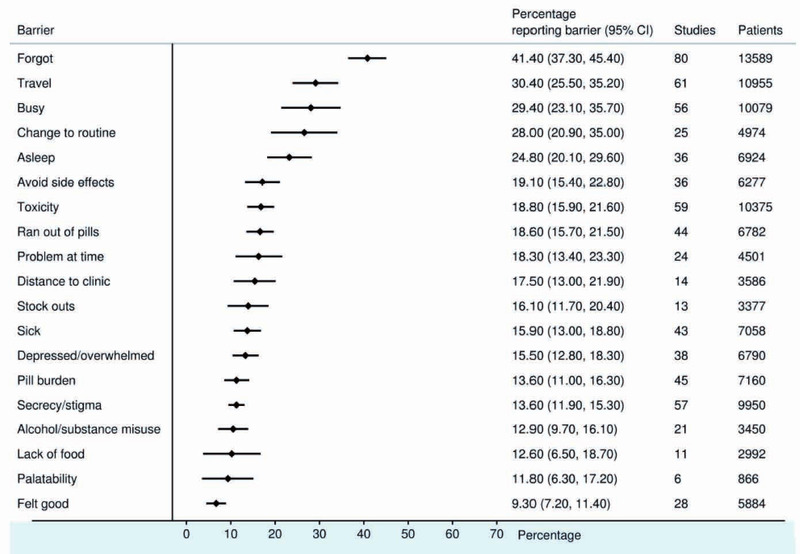

Eine Meta-Analyse von Shubber et al. fasst die Ergebnisse von 125 zwischen 1997 und 2016 publizierten Studien zur Adhärenz bei Menschen, die mit HIV leben, zusammen. Danach konnten in absteigender Häufigkeit folgende „harte“ Faktoren als Haupthindernisse guter Adhärenz identifiziert werden (Abb. 1): Vergessen, Verreist, Beschäftigt, Änderung der Tagesroutine, Verschlafen, Nebenwirkungen, Medikament ausgegangen, Ärzt:in zu weit entfernt, Medikament nicht verfügbar, Erkrankt, Depressiv, Zu viele Tabletten, Diskretion/Stigma, Substanzgebrauch, Mangel an Nahrung, Geschmack, Gut gefühlt (symptomfrei).

Abb. 1 Haupthindernisse der Adhärenz bei Menschen mit HIV (Shubber et al 2016)

Manche dieser Faktoren müssen vor dem kulturellen Hintergrund (58 der Studien kamen aus Afrika, 14 aus Europa und 8 aus dem West-Pazifik) interpretiert werden. „Vergessen“ war mit 41,4% der mit Abstand am häufigsten genannte Grund. Mit Depressivität (15,5%), Stigma (13,6%) und Substanzgebrauch (12,9%) waren weitere drei psychische Faktoren unter den Top 20.

Vergessen

Haupthindernis guter Adhärenz ist also „Vergessen“. Was zunächst banal klingt, sollte genauer hinterfragt werden. Vergessen ist nicht gleich Vergessen. Die Ursachen dahinter reichen von kognitiven Störungen bis zu unbewussten Fehlleistungen, womit sich „harte“ und „weiche“ Faktoren die Hand geben.

Kognitive Störungen: Neurokognitive Störungen wie z.B. HAND können durch entsprechende neuropsychologische Testung diagnostiziert werden. Hier würden sich Erinnerungshilfen oder Unterstützung durch pflegerische Maßnahmen anbieten. Kognitive Einschränkungen können auch durch Substanzkonsum, wie z.B. chronischen Cannabisgebrauch, bedingt sein (Lai et al. 2020). Sie wären durch Abstinenz meist reversibel, wobei die Erholung der kognitiven Funktionen mehrere Monate dauern kann.

Situative Einflüsse: In bestimmten Lebenssituationen und nach belastenden Lebensereignissen kann die Adhärenz vorübergehend einbrechen. Dazu gehören Partnertrennungen, Wohnungsverlust, Todesfälle im Umfeld, Jobverlust, aktuelle Konflikte in Partnerschaft, Freundeskreis und Familie. Es können aber auch einfach Veränderungen der Tagesroutine und Verlust der Tagesstruktur sein wie auf Reisen oder im Urlaub. In diesen Fällen wird die Aufmerksamkeit durch andere Ereignisse abgelenkt und dadurch die Medikamenteneinnahme vergessen.

Desorganisation: Manche Menschen sind in praktischen Dingen weniger gut organisiert als andere. Das kann sich auf die Einhaltung von Behandlungsplänen und Terminen in der Praxis auswirken. Desorganisation kann eine Persönlichkeitseigenschaft oder auf behandelbare seelische Störungen zurückzuführen sein. Dazu gehören ADHS, Abhängigkeitserkrankungen und wahnhafte Störungen.

Furcht vor Beschädigung des Körpers: Jede:r Ärzt:in kennt eher ängstlich strukturierte Patient:innen, die sich vor möglichen Schäden durch Arzneimittel fürchten. Die Frage „Gibt es da nichts Pflanzliches?“ kann Ausdruck dieser Sorge sein. „Vergessen“ kann Ausdruck einer Realitätsverleugnung als Strategie der Angstabwehr sein: Wenn man keine Tabletten nimmt, ist man nicht krank und nimmt auch keinen Schaden. Man sollte solche Befürchtungen ernst nehmen, nicht zu überreden versuchen, sondern über das Nutzen-Risiko-Verhältnis aufklären. Nachvollziehbar vermittelte Information kann Patient:innen helfen, die Gefahren von Behandlung vs. Nicht-Behandlung abzuwägen und eine autonome Entscheidung – im Idealfall für das kleinere Übel – zu treffen.

Unbewusste innerseelische Konflikte: Der Wunsch nach Autonomie dürfte wohl eines der am häufigsten übersehenen Motive für mangelnde Adhärenz durch „Vergessen“ sein. Das mag damit zusammenhängen, dass Autonomiebedürfnisse in Studien schwer messbar sind. Auf Adhärenzprobleme als Ausdruck des Wunschs, die bedrohte Freiheit wiederherzustellen, als Ausdruck der Krankheitsverleugnung und als Folge von Beziehungsstörungen werde ich weiter unten ausführlicher eingehen.

Symptomlose Erkrankung

Es ist für Patient:innen schwieriger, die Notwendigkeit einer Dauermedikation einzusehen, wenn sie symptomfrei sind oder die HIV-Diagnose ein Zufallsbefund war. Dieses Phänomen ist von Hypertonikern bekannt, die sich oft unter Therapie weniger wohl fühlen als ohne. Hier kann Aufklärung helfen, die Betroffenen von der Notwendigkeit und den Vorteilen einer Medikation zu überzeugen. Ein gerade für sexuell aktive Betroffene sehr motivierender Vorteil der zuverlässigen Medikamenteneinnahme kann Treatment as Prevention sein.

Dem stehen allerdings nicht selten Verleugnungstendenzen als unbewusste Strategie der Angstabwehr und der Abwehr von Schamgefühlen im Weg. Manchmal hängen Adhärenzprobleme schlicht damit zusammen, dass die/der Patient:in die Erkrankung noch nicht akzeptiert hat, sich innerlich gegen die Diagnose wehrt, wie man das von Krebspatient:innen im Stadium der Verleugnung kennt (Kübler-Ross 1969/1971). Eine junge Patient:in brachte es mit den Worten auf den Punkt: „Ich will mein altes Leben zurück!“ Damit meinte sie: Ein Leben ohne Diagnose, ohne Notwendigkeit der Medikamenteneinnahme, ohne krankheitsbedingte Einschränkungen, ohne das beschämende Gefühl „beschädigte Ware“ zu sein, und ohne Angst vor dem Tod.

Diese Realitätsverleugnung ist einerseits gut verstehbar. Andererseits kann sie für die/den Ärzt:in schwer auszuhalten sein und dann zu forcierter Konfrontation mit der Realität und den Risiken der Verleugnung veranlassen. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass dies Angst und Schamgefühle triggert und damit die Verleugnung nur weiter verstärkt. Hilfreicher ist die Strategie, an der Abwehr entlangzugehen: „Ich kann mir gut vorstellen, dass es Ihnen nicht leichtfällt, Tabletten einzunehmen, obwohl Sie gar keine Beschwerden haben/weil es Sie jeden Tag an die Infektion erinnert.“ Dann kann man nach den Methoden des Motivational Interviewing vorgehen, d.h. zunächst vorhandene Ambivalenzen der/des Patient:in herausarbeiten und mögliche Vorteile der erwünschten Verhaltensänderungen in den Vordergrund stellen (Miller und Rollnick 2015, Bischof et al. 2021). Das ist natürlich ein Prozess, der Zeit benötigt, die man sich selbst und seinen Patient:innen geben sollte. „Wer seine Patienten im Sieben-Minuten-Takt sieht, sollte sich über Adhärenzprobleme nicht wundern.“ (Schweikhardt und Fritzsche, 2007) Wenn die Verhaltensänderung erreicht ist, kann bspw. die Tiny Habits Methode zu deren Aufrechterhaltung im Alltag beitragen (Fogg 2021).

Eine ähnliche Zieldivergenz kann sich ergeben, wenn die/der Ärzt:in unmittelbar nach Diagnosestellung mit der ART beginnen möchte (Test & Treat), während sich die/der Patient:in vielleicht noch im Stadium des Nichtwahrhabenwollens befindet. Aus psychosomatischer Sicht würde man in diesem Fall eher auf eine ältere Empfehlung zur Adhärenzsicherung der American Psychiatric Association verweisen: „Wait until the patient is ready.“ (APA 2001). Die EACS Guidelines empfehlen ebenfalls eine Berücksichtigung der psychischen Situation vor Beginn der Behandlung (EACS 2023).

Seelische Störungen

Insbesondere Depressionen beeinträchtigen die Adhärenz. Das gilt auch für Menschen, die mit HIV leben (Kütscher et al. 2011). Auch für Patient:innen mit komorbiden Posttraumatischen Belastungsstörungen und Depression wurden eine verminderte Adhärenz und niedrigere CD4-Zahlen beschrieben (Sledjeski et al. 2005). Da depressive Störungen bei HIV-Patient:innen mindestens doppelt so häufig auftreten wie in der Allgemeinbevölkerung, sollte ein entsprechendes Screening zur Routinediagnostik gehören. Eine kürzlich in AIDS publizierte Modellrechnung (Koenig et al. 2023) kam zu der Schlussfolgerung, dass durch routinemäßiges Depressions-Screening und entsprechende Behandlung die Rate der Personen mit einer Viruslast unter der Nachweisgrenze um 15% gesteigert werden könnte.

Auch manche Angstpatient:innen neigen zu inkonsequenter Medikamenteneinnahme (Kütscher et al. 2011). Hier spielen vor allem Befürchtungen vor einer Beschädigung des Körpers durch die Medikation eine Rolle. Aufklärung und Sachinformation kann in diesen Fällen entängstigend wirken. In einige Fällen sind solche Befürchtungen aber nur vor dem Hintergrund früherer Beziehungserfahrungen zu verstehen und dann Beruhigungsversuchen auf der rationalen Ebene wenig zugänglich (siehe unten).

ChemSex und Abhängigkeit

Bei Abhängigkeitserkrankungen werden andere Bedürfnisse dem abhängigen Verhalten untergeordnet. Dazu gehören auch die Selbstfürsorge und damit das Befolgen des Behandlungsplans. Substanzmissbrauch und -abhängigkeit sind daher auch mit Adhärenzproblemen verbunden (Kütscher 2011, Lai 2022, Manuzak et al. 2023). Bei Chemsex bzw. sexualisiertem Substanzkonsum wird mitunter die Einnahme im Zuge der unter Substanzeinfluss verminderten Kontrolle vergessen oder es sind bei längeren Sessions außerhalb der eigenen Wohnung keine Tabletten verfügbar. Methamphetamin-Konsum hatte in einer Studie aus Taiwan eine deutliche Verschlechterung der Adhärenz zur Folge (Lai et al. 2020). Allerdings unterscheiden sich die Bedingungen der Behandlung in Taiwan sehr von denen in Deutschland. Die wissenschaftliche Evidenz zu den Auswirkungen von Chemsex auf die Adhärenz ist tatsächlich noch begrenzt (Maxwell 2019).

ART-assoziierte Faktoren

Die Adhärenz sinkt mit steigender Komplexität der Einnahmevorschriften. Eine Vereinfachung des Therapieschemas ist die effektivste Maßnahme der Adhärenzförderung (Matthes und Albus 2014). Daher sind STR*, die im Idealfall auch unabhängig von der Nahrungsaufnahme sind, eindeutig zu bevorzugen. Für manche Patient:innen kann eine Lösung in Depotformulierungen bestehen. Die Verträglichkeit der Medikation spielt eine zentrale Rolle, denn gute Verträglichkeit fördert die Adhärenz, wohingegen Nebenwirkungen die Lebensqualität und damit gerade bei einer lebenslang notwendigen Behandlung die Motivation zur Einnahme deutlich beeinträchtigen (Stone et al. 2004). Natürlich muss die Medikation auch verfügbar sein und die Tabletten sollten nicht gerade am Wochenende ausgehen. Vor allem weniger gut strukturierte und desorganisierte Patient:innen benötigen entsprechende Hilfe durch die verschreibende Praxis.

Stigma

Stigmata

sind „körperliche Zeichen, die (…) etwas Ungewöhnliches oder

Schlechtes über den moralischen Zustand des Zeichenträgers (…)

offenbaren, dass der Träger (…) eine gebrandmarkte, rituell für

unrein erklärte Person (war), die gemieden werden sollte“ (Goffman

1967/2016). Stigma und Schamgefühle sind fest miteinander verbunden.

Da Scham bei den meisten queeren Menschen ein zentrales Lebensthema

ist (Downs 2005, Tepest 2023), trifft die Stigmatisierung aufgrund

der HIV-Infektion auf eine in vielen Fällen nur notdürftig

verbundene seelische Wunde. Wer Stigmatisierung erlebt oder

befürchtet, empfindet Scham und hält ihre/seine

Infektion geheim, hat ein negatives Selbstbild, neigt zu

Depressionen, hat weniger gute soziale Beziehungen und ist

zurückhaltend bei der Inanspruchnahme von Einrichtungen des

Gesundheitswesens (DAH 2021). Menschen, die mit ihrer Infektion nicht

geoutet sind, werden kaum in Gegenwart anderer ihre Medikamente

einnehmen, weil dies ein Akt der Stigmatisierung ist. All das kann zu

Adhärenzproblemen beitragen. Ähnliches gilt auch für das mit der

PrEP verbundene – reale oder befürchtete – Stigma, das in der

ANRS-PREVENIR-Kohorte von fast einem Drittel der Teilnehmer:innen

erlebt wurde und zwar insbesondere von jüngeren,

alleinlebenden Teilnehmer:innen mit höheren Depressionswerten und

niedrigerem Selbstwertgefühl (Protiere et al. 2023).

Lösungsansätze für das Stigmatisierungsproblem können sein:

- Abbau der Stigmatisierung von Menschen, die mit HIV leben, insbesondere im Gesundheitswesen

- Abbau der Stigmatisierung von PrEP-Gebrauchenden, wobei diese unmittelbar zusammenhängt mit (internalisierter) Homonegativität und moralischen Verurteilungen sexueller Freiheit sowohl innerhalb der Peer Group als auch im Medizinsystem

- Frühzeitige Diagnose und Behandlung von Depressionen

- Stärkung des Selbstwertgefühls und der sozialen Einbindung

- Bei entsprechender Motivation psychotherapeutische Bearbeitung des Schamthemas

- Einsatz von Depotformulierungen, wodurch das zugrundeliegende Problem zwar nicht gelöst wird, aber entaktualisiert werden kann

Kulturelle Faktoren

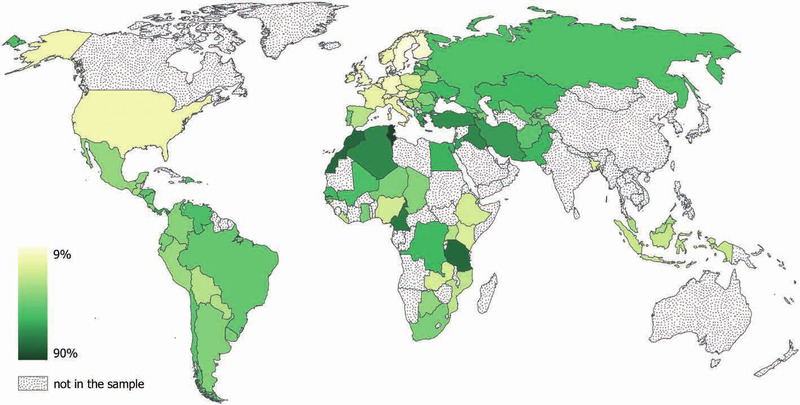

Im Jahr 2022 hatten fast 29% der in Deutschland lebenden Menschen einen Migrationshintergrund (BPB 2023). In vielen Herkunftsländern herrscht ein anderes Krankheitsverständnis vor. 43% der Weltbevölkerung glauben beispielsweise an Hexerei, z.B. den Bösen Blick und die Wirksamkeit eines Fluchs auch als Ursache von Krankheiten. Die Raten bewegen sich zwischen 9% in Schweden und 90% in Tunesien (Gershmann 2022). Versucht man, diesen Patient:innen einen mitteleuropäischen Behandlungsstandard überzustülpen, werden sie sich nicht abgeholt fühlen – warum soll ich Tabletten schlucken, wenn die Heilung nur darin bestehen kann, den Fluch von mir zu nehmen? (s. Abb. 2)

Abb. 2 Witchcraft Beliefs: Wo Menschen an Hexerei glauben (Gershman 2022)

Rolle der Beziehung

Die Beziehung zwischen Ärzt:in und Patient:in kann auf vier Arten gestaltet werden: (Emanuel und Emanuel 1992, Charles et al. 1997, Loh et al. 2007)

Paternalistisches/Maternalistisches Modell: Die/der Ärzt:in verfügt über alle Informationen und wählt die Therapie aus, die sie/er für die beste hält. Die/der Patient:in akzeptiert den Vorschlag und folgt den Anweisungen. Die Verantwortung für die Entscheidung liegt allein bei der/beim Ärzt:in. Der Begriff „Compliance“ beruht auf diesem Modell. Die Autonomie der/des Patient:in ist gering und kann vor allem durch Non-Compliance wiederhergestellt werden.

Dienstleistungsmodell (auch informatives Modell): Die/der Ärzt:in informiert die/den Patient:in über alle Behandlungsmöglichkeiten. Sie/er fällt keine Entscheidung und gibt keine Empfehlung. Die/der Patient:in bildet sich ein Urteil, entscheidet anhand ihrer/seiner Wertvorstellungen und Präferenzen allein über die Therapie und trägt allein die Verantwortung für diese Entscheidung. Ärzt:innen fungieren als dienstleistende Techniker. Die Autonomie der/des Patient:in ist hier am größten.

Interpretatives Modell: Die/der Ärzt:in erfragt die Vorstellungen, Bedürfnisse und Werte der/des Patienti:in und berät beim Finden des dazu passenden Vorgehens. Hier werden die Präferenzen der/des Patient:in gemeinsam herausgearbeitet und es wird zusammen nach dem dazu passenden Weg gesucht. Die Entscheidung liegt am Ende allein bei der/dem Patient:in. Die Autonomie der/des Patient:in ist hoch.

Partnerschaftliches Modell (auch abwägendes oder deliberatives Modell): Hier findet eine Partizipative Entscheidungsfindung (Shared Decision Making) statt. Die/der Ärzt:in teilt der/dem Patient:in alle relevanten Informationen und Behandlungsmöglichkeiten mit. Sie/er wird meistens, zumindest auf Nachfrage, eine Option empfehlen. Die/der Patient:in bildet sich ein Urteil und bespricht mit der/dem Ärzt:in ihre/seine Präferenzen. Die durchzuführende Behandlung wird gemeinsam ausgehandelt und im Konsens beschlossen. Die Verantwortung für die Entscheidung teilen sich Ärzt:in und Patient:in. Dieses Modell liegt dem Begriff „Adhärenz“ zugrunde.

Welches Modell ist nun das Beste? Auch wenn die Tendenz heute zur Partizipativen Entscheidungsfindung geht, sollte das jeweils situativ am besten passende Modell zur Anwendung kommen. Was am besten passt, hängt ab von der Situation (z.B. Krankheitsstadium, Begleiterkrankungen, Umfeld…) sowie den Bedürfnissen und der Persönlichkeit der/des Patient:in sowie der Persönlichkeit der/des Ärzt:in. Dazu einige Beispiele in Tabelle 2.

Ärzt:in und Patient:in bringen ihre Persönlichkeiten, ihre Bedürfnisse und Wertvorstellungen in die Beziehung ein. Dennoch ist und bleibt die Beziehung auch bei partnerschaftlicher Gestaltung inhärent asymmetrisch, denn Ärzt:innen haben einen Wissensvorsprung und die Macht, Maßnahmen zu gewähren oder zu verweigern. Es ist sinnvoll, diese Asymmetrie zu berücksichtigen und konstruktiv mit ihr umzugehen (Bucka-Lassen 2005). Aus den Fallbeispielen wird deutlich, dass das Eingehen auf die Situation und die Bedürfnisse der Patient:innen die Beziehung stärkt und man eine bessere Adhärenz erwarten kann, auch wenn diese Effekte bisher nur unzureichend wissenschaftlich untersucht sind (Loh et al 2007).

Der wichtigste Einflussfaktor in der Beziehung dürfte Vertrauen sein: Wenn es gelingt, ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, wenn sich die/der Patient:in vorbehaltlos angenommen fühlen und davon ausgehen kann, dass ihre/sein:e Ärzt:in es gut mit ihr/ihm meint, ihre/seine Autonomie respektiert und vor allem jede Beschämung vermeidet, dürfte dies die beste Grundlage einer guten Adhärenz sein (Geng 2022).

|

• Ein adoleszenter Patient ist durch die für ihn völlig überraschende Erstdiagnose der HIV-Infektion äußerst verunsichert und instabil. Er signalisiert den Wunsch nach Sicherheit, Halt und Führung – er möchte gewissermaßen an die Hand genommen werden. Der behandelnde Arzt erlebt dem Patienten gegenüber spiegelbildlich wohlwollend väterliche Gefühle. Hier bietet sich zunächst das Vorgehen im Sinn des paternalistischen bzw. maternalistischen Modells an, weil das den Bedürfnissen (beider Seiten) in dieser Situation entspricht. Im weiteren Verlauf und nach seelischer Stabilisierung des Patienten dürfte der allmähliche Übergang in das Partnerschaftliche Modell sinnvoll sein. |

|

• Eine ältere Langzeitpatientin, die in der Selbsthilfe und Community aktiv, bestens informiert und vernetzt ist, hat in einem Newsletter von einer neuen Behandlungsoption gelesen. Sie ist seit vielen Jahren bei Ihnen in Behandlung und Sie verstehen sich gut. Die Patientin überlegt jetzt, sich auf die neue Medikation umstellen zu lassen und fragt, wie Sie darüber denken. Sie fordert damit eine Beziehungsgestaltung nach dem partnerschaftlichen Modell oder dem interpretativen Modell ein. Sie loben ihre Initiative, sagen aber offen, dass Sie eine Umstellung zwar mittragen würden, wenn sie das unbedingt möchte, dass Sie aber angesichts ihrer wechselhaften Vorgeschichte Bedenken hätten, den aktuellen Behandlungserfolg zu gefährden. Sie einigen sich, die Behandlung vorläufig nicht umzustellen. Damit haben Sie nach dem Partnerschaftlichen Modell gehandelt. |

|

• Ein geflüchteter und in seiner Heimat seit Jahren behandelter Enddreißiger ist erst vor kurzem in Deutschland angekommen und heute zum ersten Mal in Ihrer Praxis. Er stammt aus einer Kultur, in der im Ärzt:in-Patient:in-Kontakt ein paternalistischer Umgang selbstverständlich ist und erwartet wird. Es bietet sich an, seinen Erwartungen zunächst entgegenzukommen, weil er sonst an der Kompetenz der/des Ärzt:in zweifeln würde und verunsichert wäre. Im Lauf der Zeit wird sich die Beziehungsgestaltung vielleicht verändern. |

|

• Bei einem jungen Erwachsenen wurde vor zwei Jahren eine HIV-Infektion diagnostiziert. Er kommt gut mit der Behandlung zurecht, hat aber große Angst vor Stigmatisierung und hält seine Infektion daher geheim. Die Notwendigkeit einer täglichen Tabletteneinnahme bringt ihn insbesondere bei Familienbesuchen und auf Urlaubsreisen mit Freunden in Bedrängnis. Die Angst vor Entdeckung setzt ihn unter Stress. Ihm könnte die Umstellung auf eine Depotmedikation im Sinn des interpretativen Modells als Möglichkeit angeboten werden. Beiläufig erzählen Sie ihm, wie hilfreich für einen anderen Patienten in einer ähnlichen Situation die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe für junge Positive war |

Tab. 2 Beispiele für die situativ passende Gestaltung der Ärzt:in-Patient:in-Beziehung

ART und PrEP als Beziehungsarbeit

Abb. 3 ART und PrEP als Beziehungsarbeit

Antiretrovirale Pharmakotherapie und Prä-Expositionsprophylaxe spielen sich nicht nur im Rahmen einer Ärzt:in-Patient:in-Beziehung ab. Sie sind auch Beziehungsarbeit in einem Vieleck zwischen Ärzt:in, Patient:in, Virus bzw. Erkrankung, Arzneimittel und gesellschaftlichem Umfeld (Abb. 3).

Patient:in und Ärzt:in stehen in Beziehung zu einem sozialen Umfeld. Dazu gehören Familie, Partner und Bezugspersonen sowohl der/des Patient:in als auch der/des Ärzt:in. Das soziale Umfeld stellt den Rahmen dar, in dem die Behandlung stattfindet. Es erstellt zum Beispiel Behandlungsleitlinien, bestimmt die Preise der Arzneimittel, regelt die Vergütung der/des Ärzt:in und erlässt Normen und Vorschriften. Es unterstützt die Behandlung oder steht ihr im Weg, beispielsweise durch Stigmatisierung.

In diese komplexen Beziehungen bringt jede:r Beteiligte ihre/seine Persönlichkeit, Bedürfnisse, Verpflichtungen, Wertvorstellungen und inneren Konflikte ein.

Innere Konflikte

Patient:innen übertragen ebenso wie Ärzt:innen frühere Beziehungserfahrungen, die daraus resultierenden inneren Konflikte, Erwartungen und Bedürfnisse, die Art und Weise, wie sie Beziehungen üblicherweise gestalten, auch auf die Ärzt:in-Patient:in-Beziehung und die Beziehung zum Medikament.

Zunächst werden Ärzt:innen in der Regel schlicht den Wunsch haben, ihren Patient:innen zu helfen. Sie werden sich dabei, wenn möglich, an deren Bedürfnissen orientieren. Diese gilt es jedoch zu erkunden, da sie nicht zwangsläufig mit den eigenen Annahmen und Erwartungen übereinstimmen und häufig auch nicht spontan geäußert werden. Mitunter können sie auch ausgesprochen „unvernünftig“ erscheinen. Die Überzeugung, zu wissen, was gut für die/den Patient:in ist und der Wunsch, das Verhalten der/des Patient:in entsprechend zu beeinflussen, hat Balint (1964/1996) als „Apostolische Funktion“ bezeichnet. Miller und Rollnick, die Begründer der Motivierenden Gesprächsführung (Motivational Interviewing), sprechen von „Korrekturreflexen“ (Miller und Rollnick 2015). Es ist nicht immer leicht, Respekt vor Patient:innenbedürfnissen zu haben, wenn diese den eigenen Überzeugungen und Wertvorstellungen widersprechen. Solche konfligierenden Ansichten müssen nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich sein. Je vehementer aber die eigene (häufig ablehnende) Gefühlsreaktion einsetzt, je heftiger man sich mit der/dem Patient:in in einen Ringkampf verstrickt, umso wahrscheinlicher hat diese:r bei der/dem Behandelnden eigene unbewusste Ängste oder Konflikte getriggert, ein Phänomen, das in der Psychotherapie als Gegenübertragung bezeichnet wird. Unvernunft lässt sich meist nicht durch Appelle an die Vernunft beseitigen. Unvernunft will gehört und verstanden werden. Dahinter verbergen sich in der Regel nachvollziehbare Bedürfnisse.

Autonomiebedürfnis

Zu diesen oft unbewussten, aber äußerst wirksamen und machtvollen Bedürfnissen auf Patient:innenseite zählt in erster Linie das Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie. Wer aufgrund einer lebensbedrohlichen Erkrankung auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, erlebt eine drastische Einschränkung seiner Handlungsfreiheit: Friss oder stirb! Die Tablette wird zum Symbol der Abhängigkeit, der Unfreiheit. In der Beziehung zu ihr sagt die/der Patient:in: „Mein Leben hängt von dir ab. Ich will dich aber nicht brauchen!“ Es liegt nah, seine Autonomie wiederherzustellen, indem man jeden Tag von neuem entscheidet, ob man die Tablette nun schluckt oder sie „vergisst“ – das Vergessen wird zum Autonomiebeweis. Ihre:n behandelnde:n Ärzt:in verstricken diese Patient:innen unter Umständen in mehr oder weniger offensichtliche Machtkämpfe, in denen sie ihren Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt in Szene setzen. Jeder Versuch, hier Macht auszuüben (Behandlungs“vorschriften“, heimliche Wirkstoffspiegelbestimmung, drastische Warnung vor Komplikationen, Drohung mit Abbruch der Beziehung), verstärkt bei der/dem Patient:in ohnehin vorhandene Schuldgefühle (s.u.) und ist zum Scheitern verurteilt.

Die meisten Menschen haben ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Bedürfnis nach (Entscheidungs-)freiheit, das in Konflikt geraten kann mit der Abhängigkeit von Behandlungsmaßnahmen und Behandelnden bzw. dem Bedürfnis nach Führung und Teilen oder Abgeben von Verantwortung. Bei diesem Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt handelt es sich um einen normalen Grundkonflikt, mit dem sich jeder Mensch auseinandersetzt, wobei die Lösungen mehr oder weniger (dys-)funktional ausfallen können.

In seinem Artikel „Ist AIDS inzwischen eine normale Krankheit?“ hat der Frankfurter Sexualwissenschaftler Martin Dannecker (2001) bereits vor über 20 Jahren einen Abschnitt mit „Nonadherence als innerer Konflikt“ überschrieben. Treffender kann man das Phänomen nicht beschreiben:

„Das entscheidende Problem mit der Nichtcompliance liegt meines Erachtens auf einer anderen als der kognitiven Ebene und ist deshalb mit ein bisschen mehr Organisationstalent nicht zu lösen. Ganz offensichtlich wird die Noncompliance stark von den realen und phantasierten Einschränkungen der Autonomie und Spontanität durch das verordnete Therapieschema beeinflusst. Immer wieder kommen sich auch Patienten, die sich grundsätzlich für die Therapie entschieden haben, wie ein Anhängsel an die Medikamente vor, was ihr Gefühl von Autonomie ins Wanken bringt. (…) Auf die durch die Angst vor Souveränitätsverlust erzeugte Spannung kann man unter anderem antworten, indem man von Zeit zu Zeit auf die Einnahme der verordneten Medikamente verzichtet. Weil das Therapieregime aber wie ein moralisches Sollen fungiert, wird das Abweichen von ihm zum Konflikt, der sich in einem schlechten Gewissen niederschlägt. “

Die differenzierte Beziehung einesPatienten zu seiner Medikation

„Das Medikament (ART) ist meinFreund. Es gibt mir das Leben,das ich im Moment habe. Ich habemich damit abgefunden, dass iches brauche (…) Zu meinen anderenTabletten (Herzmedikament, Cho-lesterinsenker) habe ich nicht soein freundschaftliches Verhältnis,so dass ich die auch mal vergesse.Die Abhängigkeit meines Lebensvon den Medikamenten wird mirdeutlich (…) Ich habe Angst vorLieferengpässen.“

Herr V., 46 Jahre

Bleibt zu ergänzen, dass Patient:innen dieses schlechte Gewissen auch gegenüber ihrer/ihrem Ärzt:in haben, von dem sie ebenso abhängig sind wie von ihren Medikamenten, weswegen sie ihr/sein Wohlwollen nicht aufs Spiel setzen wollen. Schlechtes Gewissen ist mit der Angst vor Strafe verbunden, weswegen sie ihre Schwierigkeiten mit der Adhärenz nicht offenlegen. Es kann hilfreich sein, Patient:innen aktiv von Schuldgefühlen zu entlasten, indem man Adhärenzprobleme als ganz normales Phänomen beschreibt (das sie sind) und sie einlädt, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Eine bedenklich angehobene Augenbraue oder gar ein erhobener Zeigefinger würden den Konflikt dagegen nur verstärken.

Offen abhängige Patient:innen

Auf der Kehrseite der Medaille erleben wir Patient:innen, die ihren Wunsch nach Hilfe betonen und sich abhängig, mitunter fordernd, präsentieren. Sie erwarten von ihren behandelnden Ärzt:innen die Übernahme der Expertenrolle, bitten um Ratschläge und Verhaltensanweisungen. Dies kann eine situationsübergreifende Persönlichkeitseigenschaft sein, bei der die Übernahme von Verantwortung gescheut und/oder Versorgung erhofft wird. Mitunter haben solche Patient:innen ein schwaches Selbstwertgefühl und trauen sich selbst wenig zu. Auch wenn man geneigt sein mag, die angebotene und vielleicht schmeichelhafte Expertenrolle zu übernehmen, wird man damit der/dem Patient:in längerfristig keinen Gefallen tun. Letztlich kann nur die Übernahme (und das Überlassen!) von Verantwortung das Selbstwirksamkeitserleben und das Selbstwertgefühl stärken, was bei den in ihrem Selbstwertgefühl beeinträchtigten Patient:innen einen heilenden Effekt haben kann (Weinel 2018), der sich auch auf die Ärzt:in-Patient:in-Beziehung auswirkt.

Passiv-aggressive Patient:innen

Kompliziert wird es, wenn sich beim nächsten Termin herausstellt, dass die eingeforderten Ratschläge nicht befolgt wurden, die/der Patient:in also nicht adhärent war. Vielleicht wurden sie sogar umgesetzt, es wird aber in unterschwellig vorwurfsvollem Ton berichtet, dass sie nichts genützt oder sogar geschadet haben. Wenn sich dieser Ablauf wiederholt und sich allmählich bei der/dem behandelnden Ärzt:in immer mehr Ärger gegenüber der/dem auf den ersten Blick so braven und abhängigen Patient:in entwickelt, kann das auf eine passiv-aggressive Dynamik hinweisen, dem verdeckten Ausdruck unbewusster Wut auf Seiten der/des Patient:in. Diese gilt häufig gar nicht der Person der/des Ärzt:in, auch wenn sie an ihr/ihm abgearbeitet wird. Dahinter kann die Wut auf die Erkrankung, das eigene Schicksal oder die Person stecken, welche dafür verantwortlich gemacht wird. Mitunter liegen auch aversive Beziehungserfahrungen und Bindungsstörungen zu Grunde (siehe unten).

In solchen Situationen kann es helfen, sich zwei Dinge bewusst zu machen: 1. Die/der Patient:in trägt eine Wut mit sich herum, die sie/er nicht anders äußern kann und 2. Ich bin als behandelnde Person zwar die Zielscheibe, aber nicht die Ursache und schon gar nicht schuld an dem Problem.

Die Ursache solcher Dynamiken liegt nicht selten in frühen aversiven Beziehungserfahrungen und/oder in durch die HIV-Infektion bedingten psychischen Traumata. Menschen, die in ihrem Leben überwiegend gute, unterstützende und liebevolle Beziehungen erleben durften, werden häufig „unkomplizierte“ Patient:innen sein, bei denen die ART relativ problemlos läuft. Wenn sich Adhärenzprobleme einstellen, werden sich diese oft durch praktische Maßnahmen, z.B. Beratung und Organisationshilfen, lösen lassen. Wer dagegen durch frühere Bezugspersonen angegriffen, beschädigt und seelisch verletzt wurde, wer wenig Vertrauen entwickeln konnte, wird diese Erfahrungen sehr wahrscheinlich als Misstrauen auf die Beziehung zur/zum Ärzt:in und zum Arzneimittel übertragen. Sie/er kann zum Beispiel Nebenwirkungen als Beschädigung durch die Beziehung zum Medikament und evtl. auch durch die/den behandelnde:n Ärzt:in erleben. Solche Patient:innen befinden sich häufig in einem Dilemma zwischen Angst vor Beschädigung bei gleichzeitigem Wunsch nach Hilfe und Halt. Die auf die/den Ärzt:in gerichtete Wut ist als Wut auf frühere beschädigende Bezugspersonen, aber auch auf die Infektion und die damit verbundenen traumatischen Erfahrungen (Weinel 2018) zu verstehen. Mittel der Wahl wären alle Maßnahmen, die dem allmählichen Aufbau von Vertrauen dienen.

Beziehungen stabilisieren

Abb. 4 Vertrauen

Stabile Beziehungen, in denen die Bedürfnisse von Patient:innen, Ärzt:innen und sozialem Umfeld gesehen und berücksichtigt werden, stellen eine solide Basis dar, auf der sich ein Behandlungsbündnis autonomer Personen entwickeln und die Adhärenz gefördert werden kann. Beziehungen können durch einige grundlegende Maßnahmen stabilisiert werden: Kontinuität und Erreichbarkeit des Behandlungsteams, Einbezug des sozialen Umfelds, Peer Support (z.B. Selbsthilfegruppe und Buddy Projekte), interdisziplinäre Zusammenarbeit (auch in Qualitätsszirkeln und Balintgruppen), Therapie von Komorbidität (vor allem Depressionen und Abhängigkeitserkrankungen) sowie Unterstützung in kritischen Lebenssituationen, welche den sozialen Bezug gefährden (Partnertrennung, Todesfälle, Arbeitsplatzverlust, Wohnungswechsel). Und vor allem: Zuhören und Verstehen.

Fazit

ART und PrEP sind auch Beziehungsarbeit. Ärzt:innen und Patient:innen bringen ihre Bedürfnisse, Persönlichkeiten, inneren Konflikte und Verpflichtungen mit in die Behandlungsbeziehung ein. Diese „weichen“ Faktoren beeinflussen die Adhärenz und damit den Behandlungserfolg. Berücksichtigung und bewusste Gestaltung von Beziehungsaspekten können zum Gelingen der Behandlung beitragen und so allen Beteiligten nützen.

Der Autor dankt Frau Dipl.-Psych. Christiane Ilg-Feuerstein für die Durchsicht des Manuskripts und die wertvollen Hinweise.

Literatur beim Verfasser

Diese Seite weiter empfehlen

Diese Seite weiter empfehlen